|

| Massif du Vignemale et glacier d'Ossoue depuis les hauteurs de Gavarnie - © Jérémie Mollier |

Du côté français, les Pyrénées s'élèvent brutalement entre le pic du Baillatous et le Cirque de Gavarnie, barrière naturelle quasiment infranchissable, ou seuls les points bas du Port de Boucharou et de la Peyre Saint Martin offrent un accès vers l'Espagne. Le Massif du Vignemale culminant à 3298 (Pique Longue) en est la partie centrale et le plus haut sommet français de la chaine. Le massif en son centre renferme le seul glacier encore complet des Pyrénées, de quoi en faire une attraction pour les montagnards.

A 20km au nord-ouest du Mont Perdu, le Vignemale n'appartient pas à la même zone structurale :

- Zone sud-pyrénéenne pour le Mont Perdu - constituée de roches sédimentaires du mésozoïque éocène.

- Zone axiale pour le Vignemale, constitué de roches cristallines et sédimentaires bien plus anciennes (paléozoïques), plissées et métamorphisées lors de l'orogénèse hercynienne.

Voir l'article précédent pour plus de détail sur la formation générale des Pyrénées.

|

| Carte géologique des Pyrénées, d'après le BRGM. |

I - La zone axiale - colonne vertébrale de la chaîne.

Comme indiqué, le Vignemale fait partie de la zone axiale, partie centrale des Pyrénées, au même titre que les massifs de l'Aneto, du Canigou...

|

| Échelle géologique du Dévonien - D'après Wikipédia. |

Cette zone est le cœur ancien de la chaîne, composé de roches formées pour la plupart au paléozoïque, parfois même au protérozoïque.

Le massif du Vignemale est quant à lui composé de calcaires déposés au Dévonien inférieur (Paléozoïque). Lors de l’orogenèse hercynienne, soumis aux forces tectoniques, ces calcaires ont été métamorphisés (la roche, soumise à la pression et à une température élevée, a été transformée): ils ont été plissés, lités, recristallisés. Le Vignemale est constitué de deux unités distinctes d'âge similaire (Praguien et Emsien) :

- Le calcaire de la "dalle" (d2-3D sur la carte géologique ci-dessous) : Le calcaire a été fortement plissé lui donnant une épaisseur bien plus importante que les environs 50m qui constituent la couches. C'est le calcaire qui vous accompagnera pendant toute l'ascension du Vignemale. D'allure massive, il est finement lité, pratiquement entièrement cristallisé, lui donnant un aspect marmoréen (marbre).

|

| Cordée sur le glacier. La zone est crevassée en fin de saison, elle est encadrée par des blocs calcaires de la "dalle" - © Jérémie Mollier |

- Le calcaire à rubannement siliceux (d2-3) situé à l'ouest du massif et dans sa partie haute (le sommet principal en étant constitué). Il est composé d'une succession de lits de sédiments carbonatés et pélitiques donnant un aspect de ruban d'où le nom de la formation (calcaire rubané). Là encore ce calcaire est plissé pour la phase pélitique, mais aussi schistosé (se découpe en plaque, comme l'ardoise) pour sa phase carbonatée, la rendant particulièrement instable à escalader (risque de chute de pierre nécessitant un casque pour gravir le sommet).

À sa base, à des altitudes moins élevées le massif est composé de trois

autres formations :

- Le massif

est encadré par trois plutons (massif cristallin formé de roches...

plutoniques, logique jusque là, c'est-à-dire formé par le refroidissement lent

du magma, au contraire des roches volcaniques) très facilement visibles sur la

carte géologique (massifs de Cauterets occidentale et orientale ainsi que le

massif de Panticosa) (voir fig1).

Ces trois

plutons ont une organisation concentrique, la composition varie du centre à la

périphérie, brassant une large gamme de roches, des gabbros aux granites, avec

une dominante de granidiorites (Voir figure 2 pour leur

composition).

Ces plutons

datent de 300 millions d'années et seraient contemporains ou postérieurs à

l’orogenèse hercynienne.

|

| Figure 2 - Séquence des différentes roches présentent dans le complexe plutonique de Cauterets-Panticosa |

- Des roches sédimentaires datant de l'Eifelien (dévonien moyen) (d4). Cette formation alterne des séquences pélitiques sombres et gréseuses claires. On les observe notamment dans la vallée d'Ossoue. Une partie de cette formation a été métamorphisée au contact du pluton de Cauterets.

- Des

roches glaciaires, moraines, témoins du déclin du glacier (IV-Gy-Gz). Le

glacier en avançant à arracher des roches, les transportant et les déposant à

son front, lors de son recul, les roches sont restées là, témoin des différentes

avancées

II - Le

Glacier d'Ossoue - dernier grand glacier des Pyrénées

françaises.

- Le glacier d'Ossoue.

- Les glaciers du petit Vignemale et des Oulettes qui avant n'en faisaient qu'un.

|

| Face nord du Vignemale et sa paroi verticale de 900 mètres. Au fond le glacier des Oulettes de Gaube, à droite et du petit Vignemale à gauche - © Jérémie Mollier |

|

| Le Vignemale au couchant - Huile sur bois (environ 1900) Franz Schrader. |

Le glacier

d'Ossoue est le second plus vaste de la chaîne (45 hectares en 2011)

derrière celui de l'Aneto, et le seul glacier "complet", un bon prétexte

pour expliquer ce qu'est un glacier.

Glacier :

Masse de glace formée par l'accumulation de la neige. (merci au dictionnaire

de géologie).

Pour faire

simple, il neige, il fait très froid, donc ça ne fond pas, ça s'accumule, et

écraser par son propre poids, la neige évacue les gaz qu'elle contient, se

compacte, se soude, et paf, un glacier.

Il en existe

plusieurs types :

- Les

inlandsis : immenses couches de glace, que ce soit en superficie (+

50.000 km²) et en épaisseur au niveau des pôles (au Groenland et en

Antarctique).

- Les

calottes glaciaires : Glacier recouvrant complètement des sommets

montagneux (Vatnajökull en Islande, l'Austfonna aux Svalbard).

- Les

glaciers de cirques (Glacier d'Arsine dans les Alpes) occupant tout un

cirque, ou suspendus (Glacier du Petit Vignemale), perchés en altitude,

sur des pentes importantes ou dans des dépressions.

- Les glaciers

de vallées, l'image que l'on se fait tous d'un glacier, ils s'organisent comme

suit :

* Un bassin

d'alimentation, au pied des sommets, souvent dans un cirque.

* Une langue

glaciaire, zone où le glacier avance en occupant, généralement, toute la largeur

de la vallée.

* Le front du

glacier, où les roches transportées s'accumulent (moraine) et d'où part un

ruisseau alimentant la vallée.

C'est le cas

du glacier des Oulettes du Gaube (le glacier le plus bas des Pyrénées,

entre 2600 et 2300 mètres, à l'ombre de l’impressionnante face nord du

Vignemale) qui alimente la vallée de Gaube et son célèbre lac, mais surtout le

glacier d'Ossoue qui nous intéresse particulièrement ici. Ils possèdent

certaines caractéristiques :

- Son bassin

d'alimentation, très plat et très haut (autour de 3100 mètres) dont les hauts

sommets ne le dépassent que de peu, permet une importante

accumulation.

- Il est le

seul glacier des Pyrénées à posséder une langue glaciaire marquée, zone où le

glacier avance dans la pente, perdant peu à peu de son

épaisseur.

|

| Bassin d'alimentation vu depuis le sommet du Vignemale. Le crique de Gavarnie est visible au fond. © Jérémie Mollier. |

|

| Moraine, au pied du glacier. © Jérémie Mollier. |

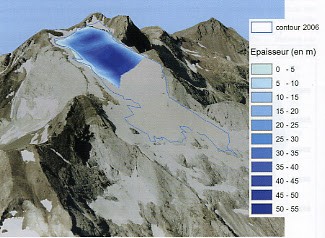

Et comme tous les glaciers français, à partir de 1850, fin du petit âge glaciaire, il a commencé à reculer, passant de 110 hectares au milieu du XIXème siècle à 45 hectares en 2011. Une étude de 2006 mené par Pierre René visant à observer l'épaisseur du glacier vient ajouter des données aux connaissances sur le glacier et son déclin inéluctable. Même si les prédictions dans ce domaine reste très difficile, Pierre René a estimé que d'ici vingt ans, le glacier ferait moins de 15 hectares. La vrai question n'est donc pas de savoir si le glacier d'Ossoue va disparaitre, mais plutôt quand. Il faut donc aller en profiter tant qu'il est encore là pour découvrir le dernier glacier complet des Pyrénées.

|

| Épaisseurs sondées lors de l'étude de 2006 par Pierre René et son équipe. |

III -

Itinéraires de découverte.

Le Glacier

d'Ossoue, de par sa position très haute et le relief peu émergeant l'entourant,

peut être observé de très loin, notamment du Cirque de Gavarnie (par exemple du

haut du Piménée, ou plus simplement de n'importe quelle vue dégagée sur le flanc

ouest du cirque). Pour se promener dans le massif du Vignemale, il existe deux

points d'accès principaux.

- Par le

barrage d'Ossoue, permettant de se promener dans la vallée du même nom avec vue

sur le glacier.

- Par le Pont

d'Espagne, au dessus de Cauteret qui vous amène très aisément au lac de Gaube

(télésiège ou téléphérique), vous donnant une vue sur la spectaculaire face

nord. (Attention, zone très touristique).

Vous pouvez

évidemment tenter l’ascension du pic par ses deux voies, l'aller-retour, pouvant

être réalisé en une bonne journée (il faut être en bonne condition). Le glacier,

même l'un des plus faciles, demande un minimum de prudence (n’hésitez pas à

demander conseil au refuge de Bayssellance, notamment pour connaitre l'état du

glacier, pouvant être crevassé en fin de saison estivale) et nécessite

l'utilisation de crampons et d'un piolet dans sa partie basse un peu raide. Pour

le sommet, munissez-vous d'un casque, en cas d'influence, les chutes de pierres

y sont fréquentes et dangereuses. Pour le reste, pas de difficulté particulière.

C'est plus long par Cauteret, plus raide par le barrage, mais pas technique. Et

l’itinéraire suit le GR10, difficile de se perdre donc, jusqu'aux grottes de

Bellevue où il faudra se diriger vers le sud, vers le glacier.

Autres

possibilités : Réaliser la liaison Gavarnie (à la suite de la boucle autour du

Mont Perdu) - Cauterets (2/3 jours de marche) avec un bivouac au pied du glacier

(soit dans les grottes de Bellevue, soit en contrebas des grottes, soit au

refuge de Bayssellance) et un au lac de Gaube. Ce fut mon cas. L’ascension peut

être réalisée en jour 1 et 2, permettant de s'adapter à la météo.

Une boucle par

le barrage en contournant le massif par le sud, en utilisant la voie de Moskowa

et en redescendant par la vois normale. Un peu d'escalade, longs passages hors

sentiers nécessitant une bonne orientation.

|

| Le lac de Gaube au petit matin, avec le Vignemale en toile de fond. © Jérémie Mollier. |

|

| Cirque de Gavarnie depuis le sommet du Vignemale. © Jérémie Mollier |

Sources :

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do#

(meilleur site de l'univers)

Le guide rando

: Gavarnie-Luz (Michel Record)

Dictionnaire

de Géologie, 6ème édition (Alain Foucault, Jean-François Raoult)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire